분자 모형

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

분자 모형은 원자를 묘사하여 분자의 구조를 이해하는 데 사용되는 도구이다. 1600년대부터 다양한 형태의 분자 모형이 개발되었으며, 요하네스 케플러의 눈송이 대칭성에 대한 연구가 초기 분자 모형 아이디어에 영향을 미쳤다. 1800년대에는 존 돌턴, 아우구스트 빌헬름 폰 호프만 등이 2차원 및 3차원 분자 모형을 제시했으며, 야코뷔스 헨리퀴스 반트호프와 조제프 르 벨은 입체화학 개념을 도입했다. 20세기에는 X선 결정학, 양자역학을 활용한 연구를 통해 분자 모형이 발전했으며, 컴퓨터 기술 발전으로 분자 구조를 시뮬레이션하고 시각화하는 데 활용되고 있다. 분자 모형은 과학 연구, 과학교육 등 다양한 분야에서 활용되며, 특히 초등 교육에서 분자 모형을 이용한 수업은 원자 및 분자 개념 이해에 도움을 준다.

더 읽어볼만한 페이지

- 분자 모델링 - Rosetta@home

Rosetta@home은 분산 컴퓨팅 플랫폼 BOINC를 활용하여 단백질 구조 예측 연구를 수행하며, 신약 개발 및 질병 연구에 기여하는 것을 목표로 한다. - 분자 모델링 - Folding@home

Folding@home은 단백질 폴딩 연구를 위해 전 세계 컴퓨터 자원을 활용하여 알츠하이머병, 헌팅턴병 등 질병 연구에 기여하는 분산 컴퓨팅 프로젝트이다.

2. 역사

분자 모형의 개념은 17세기 요하네스 케플러가 눈송이의 대칭성과 구체 포장을 연구하면서 시작되었다.[1] 이는 19세기 후반 분자 구조 이론, 특히 결정학과 고체 구조 연구에 영향을 주었다.

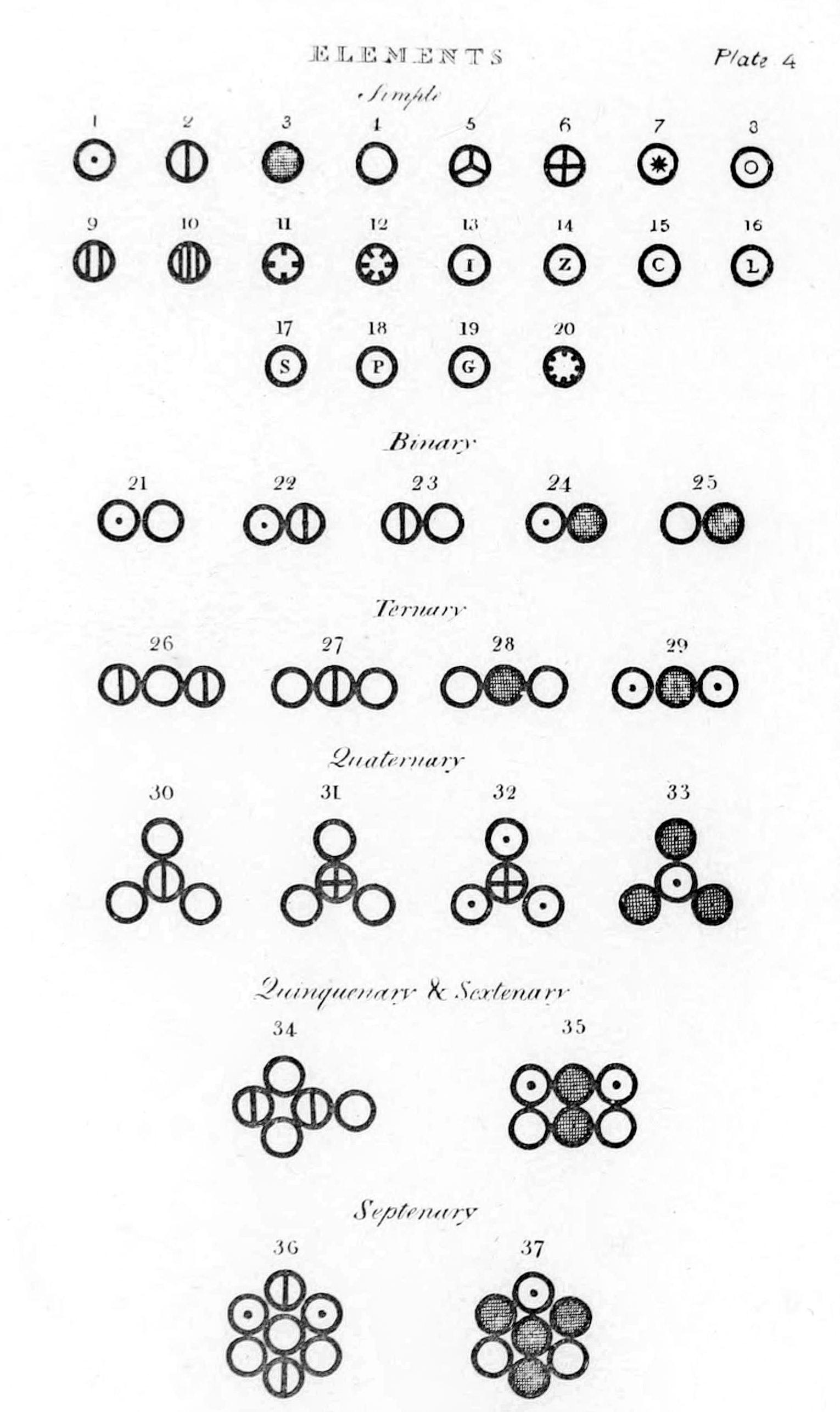

19세기에는 존 돌턴이 원형 원자 그림을 사용했고, 요한 요제프 로슈미트는 1861년 2차원 다이어그램으로 분자 구조를 표현했다.[2] 1860년경 아우구스트 빌헬름 폰 호프만은 최초의 물리적 분자 모형 중 하나인 구슬-막대 모형을 만들었으나, 이는 주로 원자 간 연결 관계를 보여주는 위상적 모형이었다.[3] 1874년 야코뷔스 헨리퀴스 반트호프와 조제프 르 벨은 분자의 3차원 구조, 즉 입체화학 개념을 도입하여 탄소의 사면체 구조를 설명하는 등 분자 구조 이해에 중요한 발전을 이루었다.

20세기에는 분자 모형 연구가 더욱 활발해졌다. 존 데스몬드 버널은 액체 물의 구조를 모형화했고(약 1930년), 라이너스 폴링, 로버트 코리, 월터 콜턴 등은 공간 채움 모형(CPK 모형)을 개발하여 단백질의 알파 나선 구조 등을 연구했다(1951년). 특히 폴링의 연구는 분자 구조와 모형 제작에 큰 영향을 미쳤다. 1953년 프랜시스 크릭과 제임스 왓슨은 물리적 모형을 활용하여 DNA 이중 나선 구조를 규명하는 획기적인 성과를 거두었다. 1960년대부터는 분자 그래픽 기술이 발전하여 컴퓨터를 이용한 분자 시각화 및 분석이 가능해졌으며, 이는 물리적 모형을 보완하며 현대 분자 연구의 필수 도구가 되었다.

2. 1. 초기 분자 모형

고대 그리스의 데모크리토스(기원전 460년경-370년경)는 모든 물질이 더 이상 나눌 수 없는 '아토몬'(원자)과 원자가 움직이는 빈 공간(진공)으로 이루어져 있다고 주장했다. 그는 "단맛은 둥근 원자로, 매운맛은 가시가 있는 원자로 이루어져 있다"고 상상하며 원자의 개념을 설명하려 했다.1600년대에 요하네스 케플러는 눈송이의 대칭성과 과일처럼 구체들이 빽빽하게 쌓이는 방식(구체 포장)에 대해 연구했다.[1] 이렇게 조밀하게 쌓인 구의 대칭적 배열 개념은 1800년대 후반 분자 구조 이론에 영향을 주었으며, 결정학 및 고체 무기 구조에 대한 많은 이론은 동일하거나 다른 크기의 구슬들을 쌓아 구조를 예측하는 방식으로 발전했다.

1808년, 영국의 존 돌턴은 『과학 철학의 새로운 체계』라는 책에서 원형으로 표현된 원자와 이들이 결합한 물질의 그림을 제시했다. 1810년경 돌턴은 친구에게 부탁하여 지름 1인치 정도의 나무 구슬 모형을 만들었고, 이를 이용해 자신이 운영하던 학교에서 학생들에게 원자 개념을 가르쳤다. 이 나무 구슬 모형에는 구멍이 뚫려 있어 철사 등으로 연결할 수 있었다. 돌턴의 원자 모형은 현재 맨체스터 과학 산업 박물관과 과학 박물관 그룹 국립 컬렉션 센터에 보관되어 있으며, 지름 29mm와 19mm 크기의 구슬을 짧은 금속 막대로 연결한 형태이다.

요한 요제프 로슈미트는 1861년에 원과 결합을 나타내는 2차원 그림을 사용했지만, 실제 물리적 모형을 만들지는 않았다.[2]

1860년경, 독일의 아우구스트 빌헬름 폰 호프만은 최초의 물리적 분자 모형으로 평가받는 '구슬 막대 모형'(ball-and-stick model)을 만들었다.[3] 이 모형은 1865년 왕립 연구소에서 일반인을 대상으로 한 과학 강연에 사용하기 위해 제작되었으며, 크로케에 사용되는 나무 공(지름 92mm, 무게 450g)으로 만들어져 크기가 상당히 컸다. 검은색 공은 탄소(C)를 나타냈고, 흰색 공에는 수소(H), 염소(Cl), 산소(O) 등이 표시되어 있었다. 하지만 당시에는 입체화학의 중요성이 아직 인식되지 않았기 때문에, 이 모형은 원자들의 연결 관계(위상)만을 보여줄 뿐, 실제 분자의 3차원 구조(예: 메테인의 사면체 구조)를 정확히 반영하지는 못했다. 또한, 탄소 원자의 크기가 수소 원자보다 작게 표현되기도 했다.

1874년, 네덜란드의 야코뷔스 헨리퀴스 반트호프와 프랑스의 조제프 르 벨은 분자의 3차원 공간 구조, 즉 입체화학의 개념을 도입했다. 반트호프는 탄소 원자가 중심에 있고 네 개의 다른 원자나 그룹이 사면체의 꼭짓점 방향으로 결합하는 3차원 구조를 나타내는 모형을 만들었다. 이는 메탄(CH4)과 같은 분자의 실제 입체 구조를 설명하는 중요한 발전이었으며, 구조식을 3차원적으로 생각한 최초의 사람 중 하나였다.

다음 표는 초기 분자 모형 발전에 기여한 주요 인물과 내용을 요약한 것이다.

2. 2. 20세기 분자 모형

20세기 들어 분자 모형 연구는 더욱 활발해졌다. 1911년 영국의 브래그는 결정에 X선을 쪼여 얻은 회절상으로부터 원자의 배열과 크기를 밝혀내는 방법을 개발했다. 이후 1926년에는 골트슈미트가 이온 반지름 표를 발표했으며, 기체 분자의 충돌 실험을 통해 구해진 반 데르 발스 반지름 값은 분자 상태에서의 원자 크기 연구를 가능하게 했다.

1932년 미국의 라이너스 폴링은 양자역학을 이용한 화학 결합 이론을 통해 반 데르 발스 반지름과 공유 결합 반지름을 유도해냈고, 특히 반 데르 발스 반지름을 원자 크기의 기준으로 삼아 원자 간 결합을 설명했다. 폴링의 이러한 연구는 이후 분자 모형 제작에 큰 영향을 미쳤으며, 그는 자신의 저서에 직접 구상한 다양한 분자 모형 그림을 싣기도 했다.

1934년 독일의 실험 물리학자 스튜어트(Herbert Arthur Stuart)는 원자의 반 데르 발스 반지름 값을 기반으로 새로운 형태의 분자 모형을 개발했다. 그는 투명한 유리구로 만든 공유 결합 반지름 크기의 모형과 함께, 반 데르 발스 반지름 크기의 나무 공으로 만든 모형을 선보였다. 특히 나무 공 모형은 원자끼리 쉽게 결합하고 분리할 수 있으며, 결합된 상태에서도 원자가 자유롭게 회전할 수 있도록 설계되었다. 이러한 "분해·조립 자유·회전 가능"한 특징은 특별한 지식 없이도 사용자가 직접 분자를 조립하고 다양한 형태를 연구할 수 있게 하여, 기존 모형과 차별화되는 획기적인 발명으로 평가받았다. 스튜어트 모형은 원자 연결 부위에 스냅 버튼을 사용했으며, 쾰른의 Leybolds 상회(Leybold GmbH)를 통해 세계 최초로 상업적으로 판매된 분자 모형이 되었다. 이 모형은 1956년 쿠로키 노부히코에 의해 일본에도 소개되었다.

다음 표는 20세기에 물리적 분자 모형이 주요 과학적 통찰력을 제공한 몇 가지 사례를 보여준다.

2. 3. 현대 분자 모형

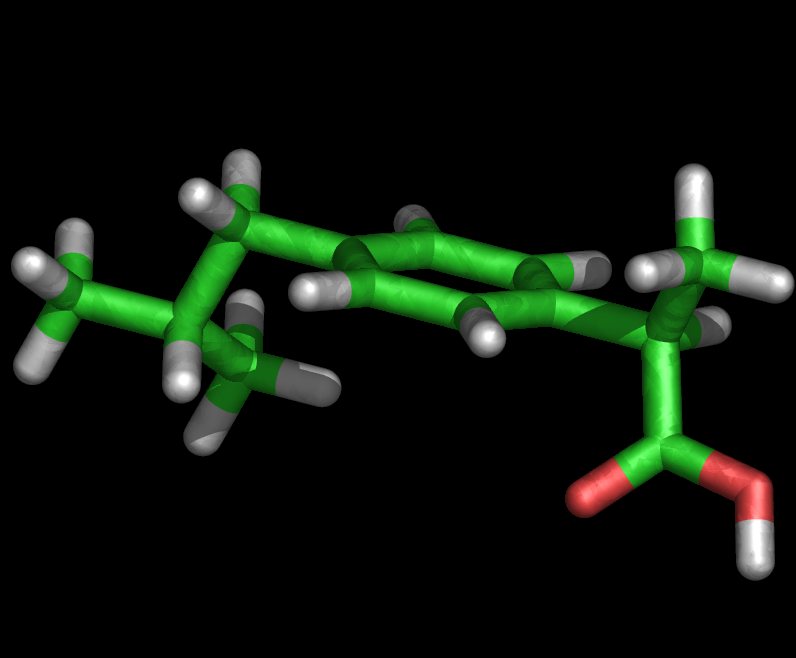

분자는 원자로 이루어져 있으며, 자연계에 존재하는 100여 종의 원소들이 다양한 방식으로 결합하여 수많은 종류의 분자를 형성한다. 원자 간의 결합은 엄격한 규칙을 따르므로, 컴퓨터를 이용하여 분자 모형을 만들 수 있다. 분자의 화학적, 생물학적 성질 대부분은 그 구조와 형태에 따라 결정되지만, 분자를 구성하는 원자를 알아도 정확한 형태를 파악하기 어려운 경우가 많다.이때 컴퓨터는 원자 물리학의 원리를 적용하여 가능한 분자 구조들을 검토하고 가장 가능성이 높은 형태를 예측하는 데 활용된다. 예를 들어, 질병의 원인이 되는 특정 분자를 생화학적 방법으로 분리한 후, 컴퓨터를 이용해 그 분자의 모형을 만들 수 있다. 더 나아가, 컴퓨터는 유해한 분자의 작용을 막을 수 있는 적절한 형태와 성질을 가진 새로운 분자를 설계하는 데에도 사용된다. 이러한 컴퓨터 기반 분자 설계는 질병에 대한 새로운 의약품이나 치료법 개발 연구에 큰 도움을 주고 있다.

단백질과 같이 거대한 분자의 모형을 컴퓨터 화면에 표시하려면 수천 개에 달하는 원자들의 상대적 위치 정보를 입력해야 하므로 고성능 컴퓨터가 필요하다. 컴퓨터 그래픽에서는 서로 다른 원자를 다른 색과 크기로 나타내며, 어떤 원자가 앞에 있고 어떤 원자가 뒤에 가려지는지를 계산한다. 마지막으로 각 원자에 음영을 넣어 입체적인 공처럼 보이게 만든다.

인플루엔자나 에이즈(AIDS)와 같은 질병을 일으키는 바이러스 역시 컴퓨터를 이용해 모형을 만들고 시각화할 수 있다. 이러한 모형은 연구자들이 해당 바이러스에 대한 백신을 개발하는 데 중요한 정보를 제공한다. 하지만 바이러스는 계속 변이하므로, 시간이 지나면 변이된 바이러스에 맞는 새로운 백신을 개발해야 한다.

컴퓨터는 실험 과정을 자동화하고 그 결과를 분석하여 분자 구조를 밝히는 데에도 기여한다. 유전 정보의 기초가 되는 DNA는 단 4종류의 작은 분자가 수백만 개 연결된 긴 사슬 구조이다. 컴퓨터를 사용하지 않았다면 이 4종류 분자의 정확한 배열 순서를 밝히는 데 수천 년이 걸렸을 것으로 추정된다.

컴퓨터 기반 물리 모델링 기술의 발전으로, 분자 표면의 좌표를 컴퓨터에 입력하여 정교한 물리적 모형을 제작할 수 있게 되었다. 예를 들어, 탄저병 독소(축척 약 20 Å/cm 또는 1:5,000,000)나 녹색 형광 단백질(높이 5cm, 축척 약 4 Å/cm 또는 1:25,000,000)과 같은 복잡한 단백질 구조를 3D 프린팅 기술(급속 조형)을 이용해 석고나 전분 재질로 만들 수 있다. 최근에는 레이저 조각 기술을 이용하여 유리 블록 내부에 3차원 분자 구조를 새기는 것도 가능해졌다.

컴퓨터는 분자를 수학적으로 모델링하는 데에도 사용된다. Avogadro와 같은 프로그램은 일반적인 컴퓨터에서도 실행 가능하며, 원자 간의 결합 길이와 각도, 분자의 극성 및 전하 분포, 심지어 양자역학적 특성(예: 빛 흡수 및 방출 스펙트럼)까지 예측할 수 있다. 그러나 분자를 구성하는 원자 수가 많아질수록 계산량이 기하급수적으로 증가한다. 계산 횟수가 관련 원자 수에 따라 제곱에 비례하여 증가하기 때문에, 분자에 포함된 원자 수가 4배가 되면 계산 시간은 16배로 늘어난다. 약물 설계나 단백질 접힘과 같이 실용적인 목적에서 복잡한 분자를 모델링하는 경우, 계산량이 방대하여 슈퍼컴퓨터가 필요하거나 기존 컴퓨터로는 합리적인 시간 내에 계산을 완료하기 어렵다. 양자 컴퓨터는 분자 모델링에 적합한 계산 방식을 사용하므로, 더 적은 계산 단계로 복잡한 분자를 모델링할 수 있을 것으로 기대된다.

아래 표는 물리적 분자 모형이 과학적 발견에 중요한 역할을 한 몇 가지 사례를 보여준다.

분자 모형은 원자와 분자의 3차원 구조를 시각적으로 나타내는 도구로, 화학 교육과 연구 등 다양한 분야에서 활용된다. 최초의 분자 모형은 1810년경 존 돌턴이 원자를 표현하기 위해 사용한 나무 구슬로 여겨진다. 이후 유기 입체화학 연구가 발전하면서 분자 모형의 중요성이 커졌다.

3. 분자 모형의 종류

분자 모형은 표현 방식에 따라 크게 두 가지로 나눌 수 있다. 하나는 원자의 상대적인 위치와 결합 상태를 명확히 보여주는 데 중점을 두는 것이고, 다른 하나는 원자의 반 데르 발스 반지름을 반영하여 전자 구름의 크기와 분자가 실제 공간을 차지하는 모습을 나타내는 것이다.[4] 구체적인 모형의 종류로는 원자와 결합을 각각 공과 막대로 표현하는 공-막대 모형, 원자의 공간 점유를 강조하는 공간 채움 모형(CPK 모형), 분자의 전체적인 뼈대를 보여주는 골격 모형 등이 있다. 또한, 결정 구조를 나타내는 결정 구조 모형도 분자 모형과 유사한 원리로 제작된다.

과거에는 주로 나무, 플라스틱, 금속 등의 재료를 이용해 직접 손으로 모형을 조립했지만, 현대에는 컴퓨터를 이용한 분자 모델링이 매우 활발하게 이루어진다. 컴퓨터 프로그램은 분자의 3차원 구조는 물론, 결합 길이, 결합각, 분자 극성, 전하 분포 등 다양한 물리화학적 특성을 계산하고 시각화할 수 있다. 하지만 계산 복잡도 때문에 매우 큰 분자의 경우 슈퍼컴퓨터나 양자 컴퓨터의 도움이 필요하기도 하다.

분자 모형에서 각 원소를 나타내는 공의 색깔은 일반적으로 다음과 같은 CPK 색상 규약을 따른다.[4]

3. 1. 구조에 따른 분류

분자 모형은 그 구조를 표현하는 방식에 따라 여러 종류로 나눌 수 있다. 반복적인 단위 구조를 가지는 결정 등은 원자를 나타내는 공을 이용해 명확하게 표현할 수 있다.

=== 격자 모형 ===

이원 화합물인 염화 나트륨(NaCl)과 염화 세슘(CsCl)은 입방 구조를 가지지만 공간군은 서로 다르다. 이는 크기가 다른 구들이 조밀하게 쌓이는 방식으로 설명할 수 있다. 예를 들어, NaCl 구조는 염소 이온이 면심 입방 격자를 이루고 그 팔면체 빈 공간에 나트륨 이온이 채워진 형태로 설명된다. X선 결정학이 발전하면서 결정 구조를 밝히는 데 구를 기반으로 한 모형이 많이 활용되었고, 플라스틱이나 폴리스티렌 공의 개발로 이러한 모형 제작이 더욱 쉬워졌다.

=== 공-막대 모형 (Ball-and-stick models) ===

원자를 공으로, 원자 간의 화학 결합을 막대로 나타내는 방식이다. 1865년 독일의 호프만이 처음 고안한 것으로 알려져 있으며, 오늘날에도 널리 사용된다. 초기에는 나무 공에 구멍을 뚫어 막대를 연결했다. 예를 들어 탄소 원자는 약 109.47° (cos−1(−1/3))의 사면체 각도를 이루도록 4개의 구멍이 뚫린 공으로 표현되었다.

하지만 딱딱한 막대와 정해진 구멍 각도는 임의의 결합각을 가진 분자를 표현하기 어렵다는 단점이 있었다. 이를 극복하기 위해 나선형 스프링이나 플라스틱 같은 유연한 재질의 막대가 사용되기 시작했다. 이를 통해 이중 결합이나 삼중 결합도 여러 개의 구부러진 단일 결합 막대로 근사적으로 표현할 수 있게 되었다.

왼쪽 그림의 프롤린 모형은 현대적인 플라스틱 공-막대 모형의 예시이다. 일반적으로 공의 색은 원소의 종류를 나타낸다 ('''검은색''': 탄소(C), '''빨간색''': 산소(O), '''파란색''': 질소(N), '''흰색''': 수소(H)). 각 공에는 해당 원자의 일반적인 원자가 수(C: 4, N: 3, O: 2, H: 1)만큼 구멍이 뚫려 있으며, 주로 사면체의 꼭짓점 방향을 향한다. 단일 결합은 비교적 단단한 회색 막대로, 이중 및 삼중 결합은 회전을 제한하고 시스/트랜스 구조를 나타낼 수 있는 더 길고 유연한 두 개의 막대로 표현된다.

대부분의 분자는 다양한 결합각을 가지므로, 사면체, 삼각 평면, 팔면체 각도 외에도 다양한 각도의 구멍이 필요하다. 초기에는 24개의 구멍이 있는 다용도 공도 있었다. 이런 모형들은 단일 결합 축 주위로 회전이 가능하여 분자의 유연성을 보여줄 수 있다는 장점이 있지만, 모형 자체가 흐물거릴 수 있다는 단점도 있었다. 크기 비율은 대략 옹스트롬(Å) 당 5cm (즉, 500,000,000:1) 정도였으나, 모든 원소에 일관되게 적용되지는 않았다.

스코틀랜드 에든버러의 아놀드 비버스(Arnold Beevers)는 PMMA(아크릴) 공과 스테인리스강 막대를 사용하여 더 정교한 모형을 만들었다. 이 모형은 각 원자마다 정확한 결합각과 결합 길이에 맞춰 구멍을 뚫어, 크면서도 실제 결정 구조를 정확하게 반영하고 가볍고 견고한 모형을 만들 수 있었다. 오른쪽 그림은 이러한 방식으로 제작된 루비의 단위 격자 모형이다.

일본에서는 1966년 하타 카즈오 등이 고안한 HGS 분자 모형이 히노모토 합성수지 제작소에서 제작되어 마루젠을 통해 판매되었다. 이 모델에서는 기존의 구봉 모델에서 원자를 둥근 구슬로 나타내던 것을 다면체로 변경하여 결합각을 정확하게 모형화할 수 있었고, 결정 모형을 만들 수도 있었다.

=== 골격 모형 (Framework/Skeletal models) ===

원자를 나타내는 공 없이 결합선이나 원자의 위치만을 강조하여 분자의 전체적인 골격을 보여주는 모형이다.

크릭과 왓슨의 DNA 모형이나 존 켄드루의 단백질 모형은 초기 골격 모형의 대표적인 예이다. 이 모형들은 원자가를 막대로 표현하고 원자는 막대들이 만나는 교차점으로 나타냈다.

앙드레 드라이딩은 1950년대 후반에 연결 부품 없이 조립하는 방식의 모형 키트를 개발했다. 각 원자 부품에는 고체 또는 속이 빈 막대(스파이크)가 붙어 있어, 이를 다른 부품의 튜브에 끼워 결합을 형성했다. 이 방식은 결합 축 주위의 회전이 자유롭고, 원자 간 거리를 자로 측정할 수 있을 정도로 정확하게 제작되어 유기화학 분야에서 널리 사용되었다.

침금(針金) 모형은 결합만을 철사(침금) 형태로 나타내는 방식이다. 1959년 취리히 대학교의 S. 드라이딩(:en:André Dreiding)이 분자의 입체 구조를 정확하게 나타내기 위해 고안했으며, 스테인리스강 봉과 관을 조합하여 만들었다. 특히 탄소-탄소(C-C) 결합 거리가 정확하게 표현되도록 설계되었으나, 수소 원자를 나타내는 부품은 없었고 다양한 부품이 필요하며 가격이 비싸다는 단점이 있었다. 미국의 루이스 피셔(:en:Louis Frederick Fieser)는 1963년에 플라스틱으로 만든 유사한 모형을 개발하여 보급했다.

최근에는 Orbit과 같이 저렴한 플라스틱 골격 모형도 사용된다. 작은 플라스틱 구에 튀어나온 부분을 플라스틱 튜브에 끼우는 방식으로, 플라스틱의 유연성을 이용하여 다소 왜곡된 결합각 구조도 만들 수 있다.

=== 공간 채움 모형 (Space-filling models) / 실체적 모형 ===

원자를 반 데르 발스 반지름의 크기를 반영한 구로 나타내어 분자가 실제 공간을 어떻게 차지하는지를 보여주는 모형이다. 결합 길이에 맞춰 각 원자 구의 일부를 잘라내어 서로 연결하여 분자 전체를 조립한다. 이전의 모형들이 주로 결합각과 결합 길이를 나타내는 골격 구조에 초점을 맞춘 반면, 이 모형은 분자 골격을 둘러싼 전자 구름의 형태까지 시각화하려는 시도이다.

1934년 독일의 물리학자 헤르베르트 아서 스튜어트(:en:Herbert Arthur Stuart)가 처음 발명하여 '스튜어트 모형'이라고도 불린다. 1965년에는 로버트 코리(R. Corey)와 라이너스 폴링이 이를 개선하고 월터 콜텀(W. Koltum)이 상세한 계산을 통해 정교화하면서 세 사람의 이름 앞 글자를 딴 'CPK 모형'이라는 이름으로 널리 알려지게 되었다. 영어 명칭 'Space-filling Molecular Model'을 직역하여 '공간 채움 분자 모형'이라고 부르기도 하며, 특히 초등 과학 교육에서는 이해하기 쉽도록 '실체적 분자 모형'이라는 용어를 사용하기도 한다.

=== 기타 모형 ===3. 2. 재료에 따른 분류

컴퓨터 기반 물리 모델링 기술의 발전으로, 분자 표면의 좌표를 컴퓨터에 입력하여 정교한 단일 모형을 제작할 수 있게 되었다. 이러한 모형은 다양한 재료를 사용하여 만들어진다.

대표적인 방법 중 하나는 3D 프린팅과 유사한 급속 조형 공정(Rapid prototyping)을 이용하는 것이다. 이 방식으로 석고나 전분과 같은 재료를 사용하여 분자 모형을 제작할 수 있다. 예를 들어, 3D Molecular Design에서 제작한 탄저병 독소 모형이나 녹색 형광 단백질 모형이 이러한 방식으로 만들어졌다.

최근에는 서브서피스 레이저 조각(Subsurface laser engraving) 기술을 이용하여 유리 블록 내부에 정밀한 분자 모형을 새기는 방법도 사용된다. 영국의 Luminorum Ltd.는 이 기술을 이용해 대장균(E. coli)의 단백질(PDB 코드 1MMI) 3차원 구조를 유리 블록 안에 구현하기도 했다.

4. 분자 모형의 활용

분자 모형은 분자의 구조와 성질을 시각적으로 이해하고 예측하는 데 중요한 도구로 사용된다. 원자 간의 결합은 엄밀한 규칙을 따르기 때문에, 컴퓨터를 이용하여 분자 구조를 모델링하고 그 특성을 파악할 수 있다. 분자의 화학적, 생물학적 성질은 대부분 그 형태에 의해 결정되는데, 컴퓨터는 원자 물리학의 원리를 적용하여 가능한 분자 구조를 검토하고 가장 가능성이 높은 형태를 예측하는 데 도움을 준다.

이러한 분자 모형 기술은 다양한 분야에서 폭넓게 활용된다.

- 과학 연구: 질병의 원인이 되는 특정 분자를 분리하고 컴퓨터로 모델링하여 그 구조와 기능을 분석한다. 이를 바탕으로 유해한 분자의 영향을 막을 수 있는 새로운 의약품이나 치료법을 설계하는 연구가 활발히 진행되고 있다. 단백질이나 인플루엔자, 에이즈(AIDS) 바이러스와 같이 복잡한 거대 분자의 구조를 시각화하여 백신 개발 등에 활용하며, DNA와 같은 유전 물질의 염기 서열 분석 등 분자 구조 해명에도 필수적인 도구로 사용된다. 컴퓨터는 실험 자동화 및 결과 분석에도 기여한다.

- 과학교육: 입체화학과 같이 추상적인 개념을 학생들이 직관적으로 이해하도록 돕는 중요한 교구로 사용된다. 다양한 형태의 분자 모형을 직접 만들거나 관찰하면서 분자의 구조와 결합 원리를 학습한다.

이처럼 분자 모형은 현대 과학 연구와 교육에서 빼놓을 수 없는 중요한 도구로 자리 잡고 있다.

4. 1. 과학 연구

분자는 원자로 이루어져 있으며, 자연계에 존재하는 100여 종의 원소(원자 종류)가 다양한 방식으로 결합하여 무수히 많은 종류의 분자를 형성한다. 원자 간의 결합은 엄격한 규칙을 따르므로, 컴퓨터를 이용해 그 모델을 프로그램으로 구현할 수 있다. 분자의 화학적, 생물학적 성질 대부분은 그 형태에 따라 결정되지만, 분자를 구성하는 원자를 알아도 정확한 형태를 파악하기 어려운 경우가 많다. 이때 원자물리학의 규칙을 적용하여 가능한 분자 구조를 컴퓨터로 검토하고, 가장 가능성 높은 형태를 예측할 수 있다.질병의 원인을 규명할 때, 먼저 생화학적 방법을 사용하여 원인이 되는 특정 분자를 분리한다. 그런 다음 컴퓨터를 이용해 해당 분자의 모형을 만들고, 유해한 분자의 영향을 막을 수 있는 적절한 형태와 성질을 가진 새로운 분자를 설계하기도 한다. 이러한 컴퓨터 기반 연구는 질병에 대한 새로운 의약품이나 치료법 개발에 중요한 역할을 한다. 단백질과 같이 거대한 분자의 모형을 화면에 표시하려면 수천 개 원자의 상대적 위치 정보를 컴퓨터에 입력해야 하므로 고성능 컴퓨터가 필요하다. 컴퓨터는 각기 다른 색과 크기로 원자를 표시하고, 원자의 앞뒤 위치와 가려짐을 계산하며, 입체감을 주기 위해 각 원자에 음영을 추가한다.

인플루엔자나 에이즈(AIDS) 같은 질병을 일으키는 바이러스 역시 컴퓨터를 이용해 모형을 만들고 시각화할 수 있다. 이 모형은 연구자들이 해당 바이러스에 대한 백신을 개발하는 데 도움을 준다. 하지만 바이러스는 계속 변이하므로, 시간이 지나면 변이된 바이러스에 맞는 새로운 백신 개발이 필요하다.

컴퓨터는 실험을 자동화하고 결과를 분석하여 분자 구조를 밝히는 데 기여한다. 대표적인 예로 유전 물질의 기초가 되는 DNA 분자 연구를 들 수 있다. 인간의 DNA는 단 4종류의 작은 분자가 수백만 개 연결된 긴 사슬 구조인데, 컴퓨터 없이는 이 분자들의 정확한 배열 순서를 밝히는 데 수천 년이 걸릴 것으로 추정된다.

컴퓨터를 이용하면 분자를 수학적으로 모델링할 수도 있다. 아보가드로(Avogadro)와 같은 프로그램은 일반적인 데스크톱 컴퓨터에서도 실행 가능하며, 분자의 결합 길이와 각도, 분자 극성, 전하 분포, 심지어 흡수 및 방출 스펙트럼과 같은 양자역학적 특성까지 예측할 수 있다. 그러나 이러한 프로그램은 모델링하는 분자의 원자 수가 많아질수록 계산량이 기하급수적으로 증가하는 한계가 있다. 계산 횟수는 원자 수의 제곱에 비례하기 때문에, 분자에 포함된 원자 수가 4배 늘어나면 계산 시간은 16배 더 오래 걸린다. 따라서 약물 설계나 단백질 접힘 연구와 같이 실용적인 목적을 위한 복잡한 분자 모델 계산은 슈퍼컴퓨팅 성능을 요구하거나, 기존 컴퓨터로는 합리적인 시간 내에 수행하기 어렵다.

양자 컴퓨터는 이러한 한계를 극복할 대안으로 주목받고 있다. 양자 컴퓨터가 각 연산 주기마다 수행하는 계산 방식은 분자 모델링 문제에 특히 적합하여, 기존 컴퓨터보다 훨씬 적은 계산으로 복잡한 분자를 모델링할 수 있을 것으로 기대된다.

4. 2. 과학교육

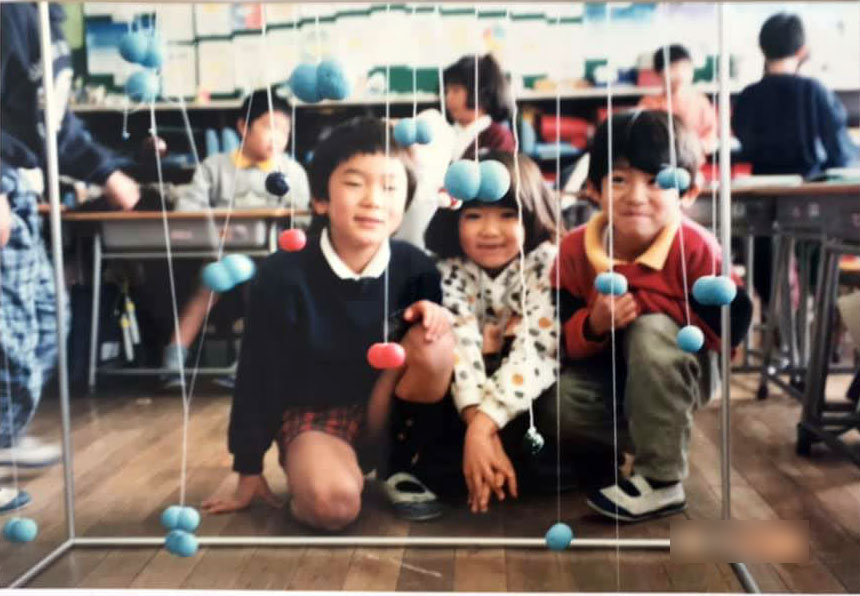

입체화학의 입문 학습에서는 분자 모형이 필수적인 도구로 여겨졌다. 1960년경 대학의 화학 수업에서는 시중에서 판매되는 모형이 사용되기 시작했다.[1] 그러나 모든 학생이 모형을 직접 만지며 배우기에는 가격이 비쌌기 때문에, 학생들을 위한 다양한 자작 방법이 고안되어 구봉 모형 등이 만들어졌다.[1] 고등학교에서는 발포 스티로폼 구를 니크롬선으로 잘라 만들거나, 털실로 전자 구름 모형을 제작하는 시도가 있었고,[2] 대학에서는 종이를 오려 접어 만드는 분자 모형,[3] 고등학교 화학에서는 폴리우레탄이나 EVA 등 부드러운 플라스틱으로 구봉형이나 공간채움 모형을 만드는 시도,[4] 교육대학에서는 접이식 종이 모형으로 정사면체 골격 모형을 만드는 시도 등이 이루어졌다. 이처럼 분자 모형은 주로 대학이나 고등학교의 화학 수업에서 활용되었다.초등학교를 중심으로 한 초등 교육에서 본격적으로 분자 모형 수업이 도입된 것은 이타쿠라 세이센이 1971년에 어린이용 그림책 『만약 원자가 보인다면』을 출판하면서부터였다. 이 책은 1964년 폴링이 『분자의 조형』에서 컬러 분자 모형 그림을 많이 사용한 입문서를 출판한 것을 참고하여 제작된 것으로 보인다. 폴링의 책은 펼친 페이지 한 면에 구봉 모델, 공간채움 모형, 결정 모형 그림 등을 다수 실어 일본의 분자 모형 제작에도 큰 영향을 미쳤다. 그러나 이타쿠라의 그림책은 대상을 초등학생까지 낮추고 실제 부피를 나타내는 공간채움 분자 모형 그림을 채택했다는 점에서, 이전의 중고등학교 화학 수업을 대상으로 한 모형 제작과는 차이가 있었다. 이 그림책은 이타쿠라의 예상을 넘어 어린이뿐만 아니라 교사들에게도 큰 호응을 얻어 초등학교 저학년에서도 사용되게 되었다.

그림책에 맞춰 수업을 하고 싶다는 요구에 부응하여, 1975년 가설 실험 수업 연구회 회원인 히라바야시 히로시가 수업서 '만약 원자가 보인다면'을 제작했다. 이 수업서는 이야기를 읽으면서 분자 그림에 색을 칠해 나가는 간단한 구성이었다. 히라바야시는 '분자 모형을 머릿속에서 떠올리며 생각할 수 있다면, 이미지만으로 화학 변화를 이해할 수 있지 않을까'라고 생각했으며, 분자에 색을 칠하게 한 것은 '색칠을 통해 그려진 것의 이미지가 강하게 남는다'고 보았기 때문이다. 이 수업서는 초등학교 저학년에게도 큰 인기를 끌었고, 어른부터 아이까지 원자와 분자를 즐겁게 배울 수 있다는 점을 보여주었다.

이타쿠라 사토노부는 "초등학교 1학년에게 원자나 분자를 가르치는 것은 너무 이르며 터무니없는 짓"이라는 비판에 대해 다음과 같이 답했다.

:"메이지 시대 이후, '땅은 둥글다'는 것은 지구본의 보급으로 상식이 되었다. 지금 와서 '그런 것은 어려워서 쓸모없으니 가르치지 말라'고 말하는 사람이 있을까. 굳이 '원자론'이라고 말할 필요는 없다. 분자 모형을 지구본처럼 친숙한 것으로 만들어야 한다."

또한 이토 메구미는 도쿄의 초등학교 교사 시절, 초등학교 1~2학년 학생들에게 "만약 원자가 보인다면" 수업을 분자 모형을 사용하여 진행했고, 아이들이 생생하게 분자의 세계를 체험하며 큰 성과를 거두었다. 유사한 성공 사례는 다른 지역에서도 보고되었다.

이러한 분자 모형 수업의 확산과 긍정적인 반응에 대해 이타쿠라 사토노부는 다음과 같이 평가했다.

:"원자나 분자를 배운 아이들은 '분자 모형에 대한 지식이 세상의 많은 문제를 해결하는 데 매우 유용하다'는 것을 알게 된다. 초등학생이나 고등학생이라도 여러 분자 모형을 조립하고 원자와 분자를 상상하는 것을 즐긴다. 카드 게임 '몰Q'는 이러한 원자 교육 속에서 탄생하여 아이들에게 큰 환영을 받고 있다."

21세기에 들어서면서 "초등 교육에서의 본격적인 분자 모형 수업"은 세대를 넘어 계승되고 있다. 예를 들어, 초등학교 시절 "만약 원자가 보인다면"으로 분자 모형을 즐겁게 배웠던 학생이 교사가 되어 다시 분자 모형 수업을 진행하는 사례가 나타났다. 또한, 분자 모형 수업을 받고 성인이 되어 프로그래머가 된 사람이 당시 배운 분자 운동의 이미지를 시각화하기 위해 "시뮬레이션판 '만약 원자가 보인다면'"을 만들어 판매하는 경우도 생겨났다.

18년 만에 열린 초등학교 동창회에서 초등학교 시절 체험했던 분자 모형의 즐거움이 화제가 된 사례나, 가설 실험 수업 연구회 외부로 분자 모형 수업이 확산되어 해외 학생들이 분자 모형 수업을 즐긴 사례도 보고되었다.

이타쿠라 사토노부는 분자 모형 교육의 의의에 대해 다음과 같이 강조했다.

:"메이지 초기 물리 교과서에는 초등학생용에도 처음부터 분자 이야기가 나왔다. 그리고 '모든 물질은 분자로 이루어져 있다'는 것을 모르면 '문명개화된 사람'이라고 할 수 없다고 생각되기도 했다. 그러나 그 원자 분자론 지식은 널리 국민의 기초 상식이 되지는 못했다. 하지만 '지구'에 대한 지식은 널리 국민 상식이 되었다고 할 수 있다. 메이지 시대에는 '지구의 사용법'이라는 책이 여러 종류 발행되어 사람들에게 '지구의 실재'를 설득력 있게 전달하는 데 성공했기 때문이다. 지구 전체는 너무 커서 볼 수 없지만, 책상 위의 작은 지구본은 눈에 보이므로 지구의 실재를 강력하게 느끼게 할 수 있었다. 분자 모형이 등장하고 나서야 비로소 원자 분자론은 국민 상식이 되는 길을 찾았다고 해야 할 것이다."

4. 3. 기타

분자는 원자로 이루어져 있으며, 자연계에는 약 100여 종류의 원소(원자)만 존재하지만 원자끼리 결합하는 방식은 무수히 많아 매우 다양한 종류의 분자가 형성된다. 원자와 원자의 결합은 엄격한 규칙을 따르기 때문에, 이 규칙을 컴퓨터 모델로 프로그램화할 수 있다.분자의 화학적, 생물학적 성질 대부분은 그 형태에 따라 결정된다. 하지만 분자를 구성하는 원자를 알아도 분자의 정확한 형태를 알기 어려운 경우가 많다. 이때 컴퓨터는 원자 물리학의 규칙을 적용하여 가능한 분자 구조를 검토하고, 가장 가능성이 높은 형태를 제시하는 데 활용될 수 있다.

컴퓨터를 이용한 분자 모델링은 질병의 원인을 규명하는 데에도 중요한 역할을 한다. 먼저 생화학적 방법을 통해 질병의 원인이 되는 특정 분자를 분리한 뒤, 컴퓨터를 이용하여 이 분자의 모형을 만든다. 더 나아가, 컴퓨터는 유해한 분자의 영향을 막을 수 있는 적절한 형태와 성질을 가진 새로운 분자를 설계하는 데에도 사용된다. 이러한 접근 방식은 질병에 대한 새로운 의약품이나 치료법을 개발하는 연구에 큰 도움을 주고 있다.

단백질과 같이 거대한 분자의 모형을 만들고 화면에 표시하려면 수천 개에 달하는 원자의 상대적 위치 정보를 컴퓨터에 입력해야 하므로 고성능 컴퓨터가 필요하다. 컴퓨터는 각기 다른 원자를 다른 색과 크기로 표시하고, 어떤 원자가 앞에 있고 어떤 원자가 뒤에 가려지는지 계산한다. 마지막으로 각 원자에 음영을 넣어 입체적인 공처럼 보이게 시각화한다.

인플루엔자나 에이즈와 같은 질병을 일으키는 바이러스 역시 컴퓨터를 이용해 모형을 만들고 시각화할 수 있다. 이러한 모형은 연구자들이 해당 바이러스에 대한 백신을 개발하는 데 도움을 준다. 다만, 바이러스는 계속 변화하기 때문에 몇 년 후에는 변화된 바이러스에 맞는 새로운 백신을 개발해야 하는 과제가 있다.

또한 컴퓨터는 실험을 자동화하고 그 결과를 분석함으로써 분자 구조를 밝히는 과정을 도울 수 있다. 예를 들어, 유전 물질의 기본 단위인 DNA는 단 4종류의 작은 분자가 수백만 개 연결된 긴 사슬 구조이다. 컴퓨터를 사용하지 않는다면 이 4종류 분자의 정확한 배열 순서를 알아내는 데 수천 년이 걸릴 것으로 예상될 만큼 복잡한 작업이지만, 컴퓨터의 도움으로 분석이 가능하다.

5. 분자 모형과 한국의 과학교육

(작성할 내용 없음)

5. 1. 1억 배 실체적 분자 모형의 도입

기존의 스튜어트 실체적 분자 모형은 영국이나 미국 등에서 교육용으로 개량되어 판매되었으며, 일본에서도 이를 모방한 교재용 모형들이 등장했다. 대표적으로 미타무라 이켄 공업의 "MRK 분자 모형", 영국제 나리카 판매 "모리모드 분자 모형", 히노모토 고세이 제작소의 "HGS 분자 모형", 영국제 CYPRESS 판매 "CPK 정밀 분자 모형" 등이 있었다. 이들 모형의 배율은 1.25억 배에서 2.8억 배 사이로 다소 어중간했는데, 이는 미국이나 영국의 1인치를 기준으로 한 배율을 그대로 따르거나 수입했기 때문이었다. 영미권 과학자들은 연구에는 미터법을 사용했지만, 모형 제작 시에는 1옹스트롬(Å)을 1인치 또는 0.5인치로 단순화하여 제작하는 경우가 많았고, 모형의 배율 자체에는 큰 관심을 두지 않았다.과학사학자이자 과학교육 연구자인 이타쿠라 세이센은 1971년 어린이 대상 과학 그림책 《만약 원자가 보인다면》을 출판하면서 1억 배 실체적 분자 모형 그림을 처음 사용했다. 이타쿠라는 "1억 배가 외우기 쉬워서 일부러 이 크기로 했다"고 설명했다. 1975년 이 그림책을 바탕으로 만들어진 가설 실험 수업의 수업서 "만약 원자가 보인다면"에서는 1억이라는 배율의 거대함을 설명하기 위해 "지구를 1억 분의 1로 줄이면 지름이 약 13cm가 된다"는 비유를 들었다. 1억 배 배율은 원자 크기의 단위인 옹스트롬(Å)이 "1억 분의 1cm"와 같기 때문에, 옹스트롬 단위의 원자 크기 수치를 그대로 1억 배 하면 센티미터(cm) 단위로 쉽게 환산할 수 있다는 실용적인 장점도 있었다.

그러나 기존 제조업체들은 1억 배 모형 제작에 소극적이었다. 이에 가설 실험 수업 연구회 회원이었던 유라 후미타카(당시 가나가와현의 중학교 교사)가 직접 나서 아버지의 금형 공장을 통해 1억 배 실체적 분자 모형의 금형을 제작했고, 이를 플라스틱제 모형으로 양산하여 1993년 "YYS 블록"이라는 이름으로 판매하기 시작했다. 가설 실험 수업 연구회는 1억 배라는 명확하고 기억하기 쉬운 배율을 사용함으로써, 과학 입문 교육에서 원자에 대한 이미지를 어린이들이 더 쉽고 인상 깊게 받아들일 수 있도록 기여했다.

한편, 가설 실험 수업 연구회 회원인 나구라 히로시(1920-2008)는 "만약 원자가 보인다면" 수업에서 미타무라 리켄 공업의 플라스틱 분자 모형을 사용했으나, 1976년 미타무라 리켄이 폐업하면서 모형 확보에 어려움을 겪었다. 여러 재료를 탐색하던 중, 1979년 수예점에서 발포 스티로폼 구슬을 발견하고 이를 이용한 분자 모형 제작법을 고안했다. 그는 스티로폼 구슬에 파이프로 표시를 하고 대형 칼로 자르는 방식을 사용했으며, 구슬은 수성 페인트로 칠하고 목공용 본드로 접착했다. 기존 미타무라 리켄 모형의 배율은 1.25억 배였지만, 나구라 히로시는 『이과 연표』에 실린 반데르발스 반지름(옹스트롬 단위) 수치에 2를 곱하여 cm로 환산하는 방식으로 1억 배 배율을 적용하고, 시중에서 구할 수 있는 25mm~45mm 크기의 스티로폼 구슬 중 가장 가까운 것을 선택했다. 이로써 처음으로 발포 스티로폼을 이용한 1억 배 실체적 분자 모형이 탄생했다. 예를 들어, 나구라가 제시한 크기표에 따르면 수소 원자는 25mm, 산소 원자는 30mm 구슬을 사용했다. 초등학교 4학년 이하 학생들을 위해서는 나구라가 미리 잘라둔 구슬을 제공하여 색칠과 접착 작업만 하도록 배려했다. 다만, 당시 소매점에서 구입하는 스티로폼 구슬 가격이 개당 25~35엔으로 다소 비싸다는 단점이 있었다.

나구라 히로시가 개발한 발포 스티로폼 1억 배 실체적 모형 제작법은 즐거운 수업 학파를 중심으로 여러 교사들에 의해 지속적으로 개량되었다. 이 모형은 "만약 원자가 보인다면" 수업뿐 아니라 "다양한 기체", "삼태 변화", "연소" 등 다양한 과학 수업에서 적극적으로 활용되었다. 주요 개량 과정은 다음과 같다.

- '''1985년:''' 이타쿠라 세이센과 요시무라 시치로(1926-2008, 전 효세이 초등학교 교사)는 수업서에 나오는 분자의 크기와 절단 방법을 그림으로 상세히 설명했다. 또한, 스티로폼 구의 구입처를 소매점에서 공급처로 변경하여 재료비를 크게 낮추었다.

- '''1990년:''' 타카하시 미치히코(1949-2022)와 유라 후미타카(1954년생)는 플라스틱 판에 구멍을 뚫어 스티로폼 구에 절단면 표시를 쉽고 정확하게 할 수 있는 도구인 "몰 플레이트"를 개발했다.

- '''1992년:''' 히라오 후미오(1957년생, 당시 오사카 초등학교 교사)는 필기구 캡("유니 포스카 캡")을 이용해 구에 표시하는 방법을 포함하여 다양한 분자 모형 제작법을 상세히 설명한 책을 출판했다.

- '''1995년:''' 시오노 히로츠구(1951년생, 당시 지바 중학교/초등학교 교사, 후 우츠노미야 대학/지바 대학 강사)는 1억의 세제곱(1024)이 대략 1몰(mol)에 해당한다는 점에 착안하여, '''1억 배 실체적 분자 모형의 부피가 해당 분자 1몰의 부피와 거의 같다'''는 중요한 사실을 발견했다. 이를 바탕으로 모형 내부에 "분자량 그램(g)"만큼의 납 알갱이를 넣어 무게를 통해 분자량을 직관적으로 체감할 수 있는 모형을 고안했다.

- '''2005년:''' 야마다 마사오(당시 아이치현 고등학교 교사)와 사이토 이치로(당시 홋카이도 초등학교 교사)는 스테인리스강 선으로 만든 전열선 커터를 건전지로 작동하도록 개량하여 안전성과 편의성을 높였다. 또한, 발색이 좋은 수성 페인트를 사용하고 자체 개발한 각도기를 이용해 더욱 정밀한 절단이 가능해졌다. 이러한 개선된 도구들은 가설사를 통해 판매되어, 원자 수가 많은 복잡한 분자 모형도 이전보다 훨씬 쉽게 제작할 수 있게 되었다.

한편, 1억 배 분자 모형 개념을 처음 도입한 이타쿠라 세이센은 "모형은 어느 정도 대략적인 것이 좋으며, 모형 제작 때문에 외워야 할 것이 늘어나면 오히려 과학에 대한 흥미를 잃게 만들 수 있다"고 지적하며, 지나친 엄밀함 추구가 분자 모형 본연의 교육적 장점을 해치지 않도록 경계해야 함을 강조했다.

참조

[1]

서적

Strena, seu de Nive sexangula.

https://books.google[...]

Clarendon Press

2022-06-13

[2]

서적

A New System of Chemical Philosophy.

https://books.google[...]

Henderson & Spalding

2022-06-14

[3]

웹사이트

Models and Structural Diagrams in the 1860s

http://chem125-oyc.w[...]

Yale University

2022-06-14

[4]

웹사이트

Atom Colours

https://www.ch.ic.ac[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com